Gedenksteine für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen

Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht am 22. Juni 1941 auf die Sowjetunion nahmen die Anforderungen an die deutsche Wirtschaft erheblich zu. Je mehr Militärmaterial und Soldaten an der neuen Front gebraucht wurden, um so mehr mussten für das Reichsgebiet und die besetzten Gebiete zusätzliche Arbeitskäfte rekrutiert werden.

Seit Frühjahr 1942 nahm der Bedarf an Arbeitskräften in Form der Zwangsarbeit in allen Bereichen zu, von der zivilen Zwangsarbeit im Reich über die Beschäftigung von Kriegsgefangenen bis zu den Häftlingen im System der Konzentrationslager in den besetzten Gebieten.

Man geht heute von 20 Millionen Betroffenen aus, davon 13 Millionen im Deutschen Reich.

Ab Ende 1941 erhöhte sich die Zahl von Zivilarbeitern, die in ihren von der deutschen Wehrmacht besetzten Heimatländern mit mehr oder weniger Druck angeworben bzw. rekrutiert wurden.

Bis Ende 1942 stieg ihre Zahl in Frankenthal auf über 2.000 und erreichte ihren Höchststand Mitte 1944 mit 2.435 Personen, davon die Hälfte (1.221) aus der Sowjetunion (viele aus der heutigen Ukraine), 676 aus Frankreich und 230 aus Polen.

Manche von ihnen starben aufgrund der Lebensverhältnisse. Die meisten starben jedoch bei Bombenangriffen, da es ihnen nicht erlaubt war, Bunker und Luftschutzräume aufzusuchen. Sie wurden auf dem rechten Teil des alten jüdischen Friedhofs begraben. Die dortigen jüdischen Grabsteine wurden nach links versetzt oder weggeschafft.

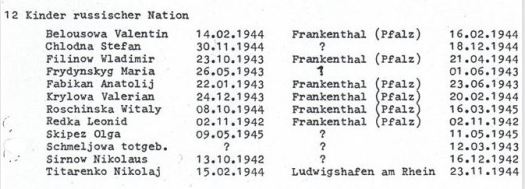

12 gestorbene Kinder von Zwangsarbeiterinnen

Im Rahmen der Foto-Dokumentation aller Grabsteine auf den beiden jüdischen Friedhöfen im Jahr 1995 entstand bei der für die Foto-Dokumentation verantwortlichen Maiken Liefheit der Wunsch, auch für die Zwangsarbeiter ein Gedenken zu realisieren.

Als erstes Ziel entwickelte sie gemeinsam mit dem Förderverein den Plan, für die 12 verstorbenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen eine Gedenkplatte zu gestalten. Im Friedhofsamt fand sie 1998 die Unterlagen für die zwölf Kinder. Zumindest bei einem Kind waren Angaben falsch erfasst/übertragen.

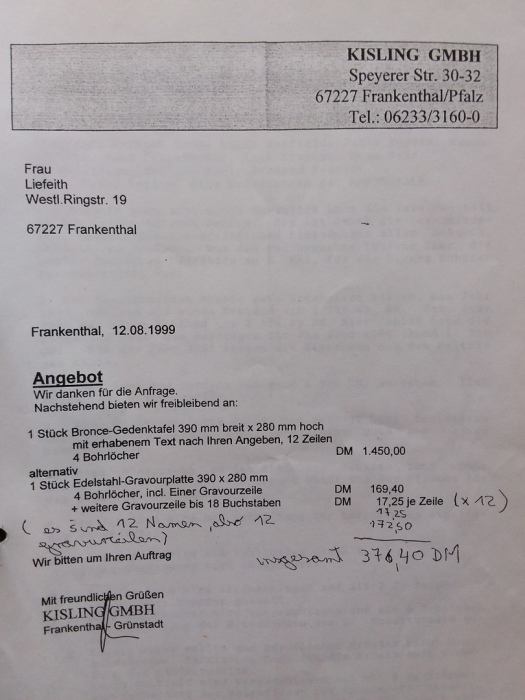

1999 gab es einen ersten Entwurf mit den Namen der Kinder auf einer Metallplatte. Je nach Material und Gestaltung betrugen die Kosten im August 1999 1450 Mark bzw. 376,40 Mark.

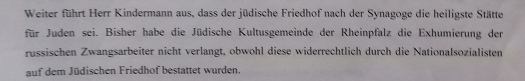

Bis Sommer 2001 gab es zahlreiche Gespräche und Briefe, wie dies bei Vorhaben mit öffentlichen Verwaltungen üblich ist. Nachdem der Förderverein den damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, Harry Kindermann (Ludwigshafen), informiert hatte, bat dieser im Sommer 2001 darum, den Jüdischen Friedhof in seiner vorliegenden Form ruhen zu lassen. Trotz der sowjetischen Toten bleibe der Friedhof weiter ein jüdischer Friedhof, für den die jüdischen religiösen Regeln gelten. Unter den sowjetischen Toten liegen weiterhin die toten Juden.

Sollte der Förderverein eine Gedenkplatte in gleicher Größe mit den Namen der Kinder auswechseln wollen, so habe der Förderverein das Einverständnis, dann aber nur ohne jegliche Zeremonie.

Im August 2001 fand dann ein Gespräch statt zwischen der Stadtverwaltung (Oberbürgermeister Wieder), der Jüdischen Kultusgemeinde (Harry Kindermann und Geschäftsführer Manfred Erlich) und dem Förderverein statt. In der Zusammenfassung wiederholte Harry Kindermann seine Bedenken, den jüdischen Friedhof entgegen der religiösen Regeln zu verändern.

Der Förderverein hat seitdem auf eine zusätzliche Tafel mit den Namen der Kinder verzichtet. Weitere Aktivitäten fanden nicht mehr statt.

Allerdings ergeben sich im Rahmen von Diskussionen immer wieder falsche Argumente.

So heißt es in der Rechtsverordnung der Stadt Frankenthal vom 5.4.1995, in der der alte jüdische Friedhof als Denkmalzone ausgewiesen wird:

"Die Denkmalzone trägt die Bezeichnung "Alter jüdischer Friedhof".

(...)

"Die Denkmalzone "Alter jüdischer Friedhof" umfasst den als solchen heute noch zu erkennenden alten jüdischen Friedhof im südwestlichen Teil des Hauptfriedhofes und den südlich davon gelegenen russischen Friedhof, unter dessen Gräber jüdische Personen bestattet sind. (...) Auf dem russischen Friedhof befinden sich 156 Grabsteine und ein Sammelgrab, in dem 12 Kinder beigesetzt sind."

In einem anderen Beitrag wird der rechte Teil des jüdischen Friedhofs sogar zum "Zwangsarbeiterfriedhof":

"Auf dem Geländes des Zwangsarbeiterfriedhofes, welcher sich auf der rechten Gräberseite des alten jüdischen Friedhofes Frankenthal befindet und im Eigentum der jüdischen Kultusgemeinde Speyer ist, befindet sich rechts hinten ein Grabstein, unter dem 12 Kleinkinder anonym beerdigt sind."

Der Förderverein bleibt bis heute bei der Einstellung, dass man den alten jüdischen Friedhof in seiner Gestaltung seit 1950 erhalten sollte.

Die verschiedenen historischen Entwicklungen zwischen 1933 und 1945 und nach 1945 werden bei den Führungen über den Friedhof ausführlich dargestellt.

Für den Förderverein bleiben sämtliche Gräueltaten der Nazi-Diktatur in Frankenthal immer aktuell, ob es die Euthanasie in der Heilanstalt, die unmenschlichen Lebensverhältnisse im Kriegsgefangenenlager oder die brutalen Behandlungen der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen betrifft.

Gedenksteine in Frankenthal und in Ludwigshafen

Auf dem alten jüdischen Friedhof in Frankenthal und auf dem Städtischen Friedhof in Ludwigshafen wurden 1950 von der französischen Militärverwaltung und von sowjetischen Offiziellen die Grabflächen mit den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern gestaltet. Kleine Grabsteine und je ein großer Gedenkstein erinnern an die Toten.

Gedenkstein mit den Namen der 12 Kinder ab Sommer 2025

Seit Sommer 2025 erinnert ein Gedenkstein mit den Namen der 12 toten Kinder an die Gräueltaten an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern auch in Frankenthal. Maiken Liefeith hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass irgendwann eine Lösung gefunden werde. Nach und nach nahm sie Kontakt zu vielen Menschen auf, die sich mit dem Thema Jüdische Friedhöfe befassen.

Vor einigen Jahren setzte sich Maiken Liefeith mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz in Verbindung. Hier fand sie Unterstützung. Am 14. September 2025 wurde ein großer Stein mit den Namen der 12 Kinder neben den bereits vorhandenen Gedenkstein gesetzt.

Gedenkstunde für die 12 Kinder am 14. September 2025 auf dem alten jüdischen Friedhof in Frankenthal. Es sprachen:

Avadislav Avadiev (Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz)

Monika Fuhr (Beauftragte des Ministerpräsidenten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen)

Nicolas Meyer (Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal)

Maiken Liefeith (Initiatorin der Gedenktafel)

Bernhard Fresacher (Ordinariatsrat, Kommissariat der Bischöfe Rheinland-Pfalz

Wolfgang Schumacher (Kirchenrat und Beauftragter der Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz)

Reuven Konnik (Landesrabbiner, Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz)

Am Ende der Gedenkstunde wurden die Namen der 12 verstorbenen Kinder vorgelesen.